解析烘干法水分測定儀的技術原理、分類與標準化校準方法

1 引言

水分含量是影響物質物理特性、化學穩定性及生物活性的關鍵指標,準確測定水分對工業生產、質量控制和科學研究具有重要意義。隨著檢測技術的進步,烘干法水分測定儀已從傳統的糧食行業擴展至煙草、造紙、橡膠、塑料、煤炭、石油、建材、紡織、醫藥、化工及食品**等眾多領域,成為一種高效、可靠的水分檢測手段。

本文旨在系統闡述烘干法水分測定儀的技術原理、分類體系及標準化檢測方法,為相關行業的儀器選型、使用與校準提供專業參考。

2 烘干法水分測定儀的分類

2.1 按加熱技術分類

現代烘干法水分測定儀依加熱方式可分為以下幾類:

|

加熱類型 |

特點 |

應用現狀 |

|

鹵素加熱 |

加熱均勻,響應快,能耗低,是目前主流技術之一 |

廣泛應用 |

|

紅外加熱 |

穿透性強,加熱效率高,適用于多種物料 |

廣泛應用 |

|

石英加熱 |

熱穩定性好,溫度控制精確 |

廣泛應用 |

|

激光加熱 |

能量集中,加熱極快,精度高,但成本較高 |

應用較少,多見于高端研究場合 |

|

隧道式烘(傳統) |

傳統加熱方式,效率較低,溫控精度有限 |

已逐漸淘汰 |

2.2 按稱量結構分類

(1)數顯水分測定儀

- 原理:采用電子傳感器(如應變片、電磁力或電容傳感器),將重量信號轉換為電信號,經處理器計算并顯示結果。

- 精度:通常可達0.1mg~5mg,溫度范圍0℃~220℃。

- 典型型號:如SF-60(±0.05%,≥2g)、SFY20A(±0.01%,≥5g)等。

- 市場占比:約80%,已成為主流設備。

(2)模擬水分測定儀

- 原理:基于機械杠桿平衡結構,通過指針和刻度盤顯示讀數。

- 精度:通常為±0.2%,溫度范圍0℃~160℃,最小分辨力5mg。

- 典型型號:如SH10A。

- 現狀:因操作繁瑣、精度較低,已逐漸被數顯型替代。

3 工作原理與技術基礎

烘干法水分測定儀基于“熱失重”(Loss on Drying, LOD)原理設計。其基本工作流程如下:

1. 初始稱重:樣品放入儀器,稱重單元記錄初始重量 ( W1 )。

2. 加熱烘干:采用鹵素、紅外或其他加熱方式去除水分。

3. 實時稱重:儀器持續監測樣品質量變化,直至達到恒重狀態。

4. 計算水分含量:根據干燥后重量 ( W2 ),按下式計算水分百分比:

稱重傳感器類型及其影響

稱重單元的精度直接影響結果準確性,常見傳感器類型包括:

- 電阻應變式:通過應變片變形引起電阻變化,結構簡單、成本低。

- 電磁力補償式:利用電磁力平衡重力,精度高、響應快。

- 電容式:將重量轉化為電容變化,抗干擾能力強。

- 諧振式:基于頻率變化測量質量,適用于高精度場合。

- 壓磁式:適用于惡劣環境,但精度較低、響應慢。

4 計量校準與質量控制

4.1 使用環境要求

- 溫濕度控制:建議環境溫度15~25℃,濕度≤65% RH。

- 防塵防震:避免灰塵積累和機械振動。

- 避免強光直射:防止液晶屏幕老化或讀數異常。

4.2 烘干單元校準

烘干系統的溫度準確性、升溫速度和穩定性對結果影響顯著。校準方法包括:

- 直接溫度測量:使用高溫熱電偶或紅外測溫儀(部分型號支持)。

- 間接物質校準:采用已知水分含量的標準物質(如NaCl飽和溶液、5% NaCl溶液或谷物粉末)進行反推驗證。

> 注意:不同廠家的溫度校正裝置通常不通用,需使用原廠校準工具。

4.3 稱量單元校準

數顯水分測定儀

- 依據標準:OIML R76 或 JJG 658(中華人民共和國檢定規程)。

- 校準項目:

- 重復性:同一砝碼多次加載,差異應不超過最大允許誤差。

- 示值誤差:多個載荷點(建議≥5點)誤差應在允許范圍內。

- 偏載誤差:通常無需檢測,因樣品平鋪于器皿中。

模擬水分測定儀

- 機械結構檢查:標尺清晰、指針寬度≤分度線、擺動正常。

- 重復性檢定:使用10g和1g砝碼反復加載,極差應符合規程要求。

- 烘干恒重法:105℃下反復烘干至差值≤0.001g,以驗證結果穩定性。

5 應用建議與選型指南

- 購時需關注:加熱方式、稱量精度、溫度范圍、校準功能及適用樣品類型。

- 日常維護:定期清潔、避免超載、按時進行計量校準。

- 行業適配:

- 食品、醫藥:優先選擇鹵素或紅外型,注意衛生設計。

- 化工、建材:可選擇抗干擾強的壓磁或電容傳感器型號。

- 科研場合:可考慮激光加熱或高精度諧振傳感器儀器。

6 結論

烘干法水分測定儀是一種成熟、可靠的水分檢測工具,其性能取決于加熱技術稱重系統和校準方法的綜合水平。隨著傳感器技術和溫控算法的進步,數顯型儀器已成為市場主流。用戶應結合自身行業需求、樣品特性及精度要求選擇合適的設備,并建立定期校準和維護制度,以確保測量結果的準確性與可靠性。

> 本文僅供參考,具體操作請遵循儀器說明書及相關國家標準或行業規程。

水質微生物檢測箱

水質微生物檢測箱 脫氫乙酸鈉膠體金檢測卡

脫氫乙酸鈉膠體金檢測卡 磷酸鹽(保水劑)檢測儀

磷酸鹽(保水劑)檢測儀 磷酸鹽(保水劑)快速檢測試劑盒

磷酸鹽(保水劑)快速檢測試劑盒 肉類安全檢測儀

肉類安全檢測儀 多參數水質快速檢測儀

多參數水質快速檢測儀 抗生素殘留快速檢測儀

抗生素殘留快速檢測儀 熒光增白劑檢測儀

熒光增白劑檢測儀 在線紅外水分儀

在線紅外水分儀 近紅外全光譜水分儀

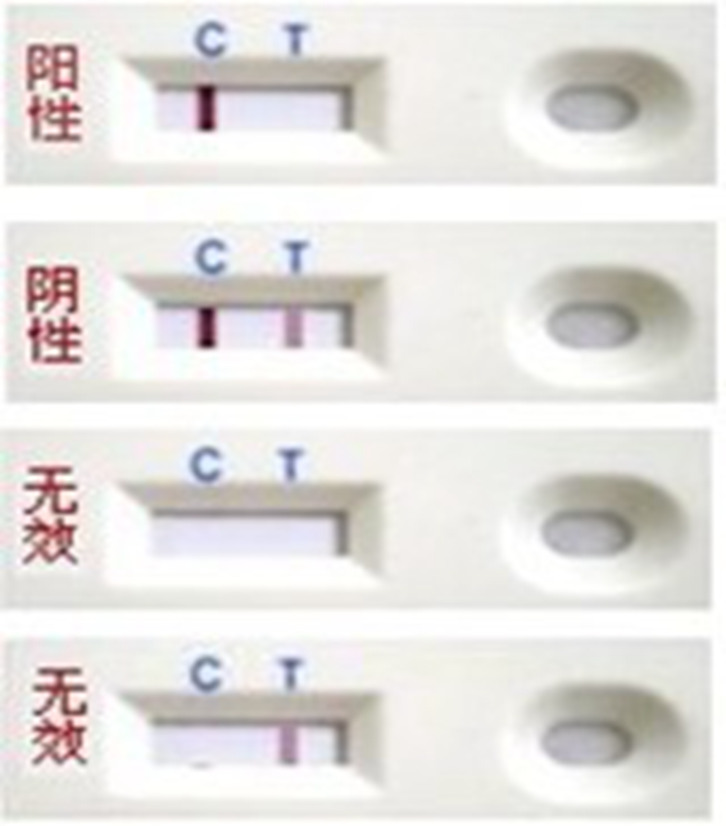

近紅外全光譜水分儀 農藥殘留檢測卡(膠體金法)

農藥殘留檢測卡(膠體金法) 卡爾-費休電量法水分儀

卡爾-費休電量法水分儀 烘干法水分測定儀

烘干法水分測定儀 藥物殘留快速檢測儀

藥物殘留快速檢測儀 瘦肉精快速檢測儀

瘦肉精快速檢測儀 明礬(鋁、硫酸鋁鉀)檢測試劑盒

明礬(鋁、硫酸鋁鉀)檢測試劑盒 水分快速測定儀

水分快速測定儀 手持式ATP熒光檢測儀

手持式ATP熒光檢測儀 ATP生物熒光檢測儀

ATP生物熒光檢測儀 食用油品質快速檢測儀

食用油品質快速檢測儀 食品色素檢測儀

食品色素檢測儀 金標讀數儀

金標讀數儀 熒光定量分析儀

熒光定量分析儀 農藥殘毒檢測儀

農藥殘毒檢測儀 食物中毒檢測箱

食物中毒檢測箱 全能型食品安全檢測箱

全能型食品安全檢測箱 農藥殘留檢測試劑盒(紙片法)

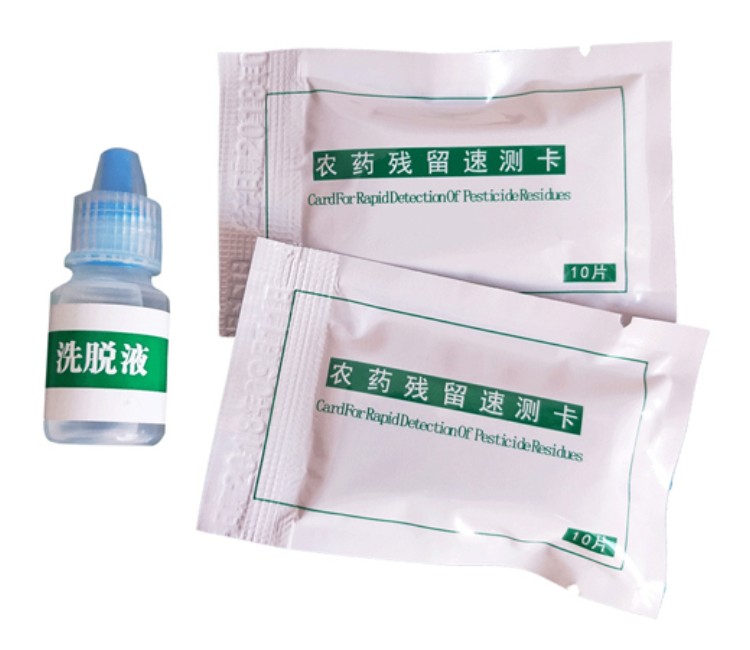

農藥殘留檢測試劑盒(紙片法) 脫氫乙酸鈉檢測儀

脫氫乙酸鈉檢測儀 苯甲酸鈉含量檢測試劑盒

苯甲酸鈉含量檢測試劑盒 過氧化氫(雙氧水)檢測試劑盒

過氧化氫(雙氧水)檢測試劑盒 六通道多功能食品安全檢測儀

六通道多功能食品安全檢測儀 醬油氨基酸態氮檢測儀

醬油氨基酸態氮檢測儀 重金屬鉛快速檢測卡

重金屬鉛快速檢測卡 橡膠固含量檢測儀

橡膠固含量檢測儀 膠體金水產品藥物殘留檢測儀

膠體金水產品藥物殘留檢測儀 全自動微量水分測定儀

全自動微量水分測定儀 赭曲霉毒素A檢測儀

赭曲霉毒素A檢測儀 病害肉檢測儀

病害肉檢測儀 SF-60鹵素水分測定儀

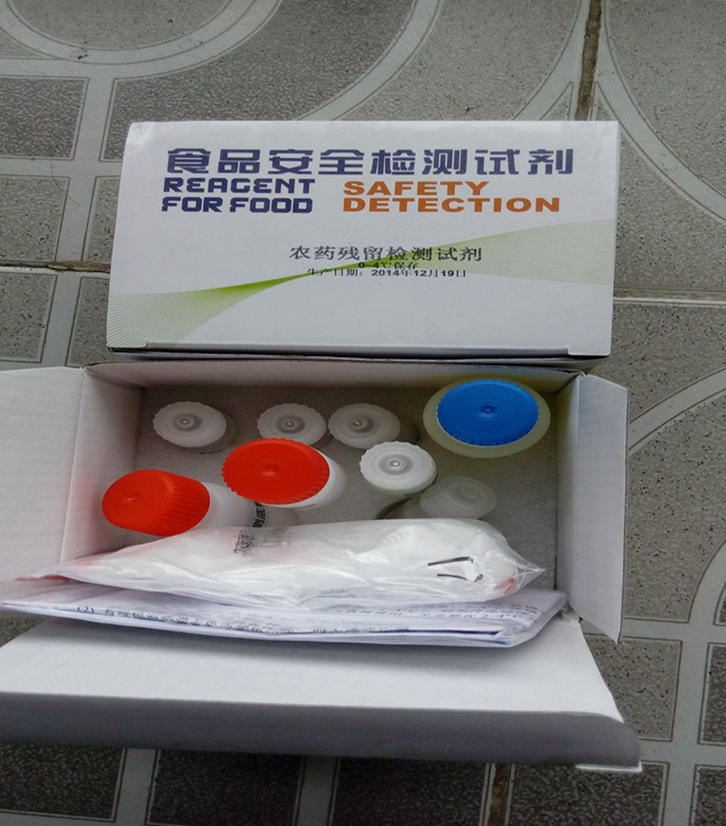

SF-60鹵素水分測定儀 農藥殘留檢測試劑盒

農藥殘留檢測試劑盒 動物疫病檢測儀

動物疫病檢測儀 依維柯食品質量安全檢測車

依維柯食品質量安全檢測車 抗生素藥物殘留檢測儀

抗生素藥物殘留檢測儀 黃曲霉毒素檢測儀

黃曲霉毒素檢測儀 T-2毒素檢測儀

T-2毒素檢測儀 嘔吐毒素熒光定量檢測儀

嘔吐毒素熒光定量檢測儀 真菌毒素熒光定量檢測儀

真菌毒素熒光定量檢測儀 農產品質量安全檢測儀

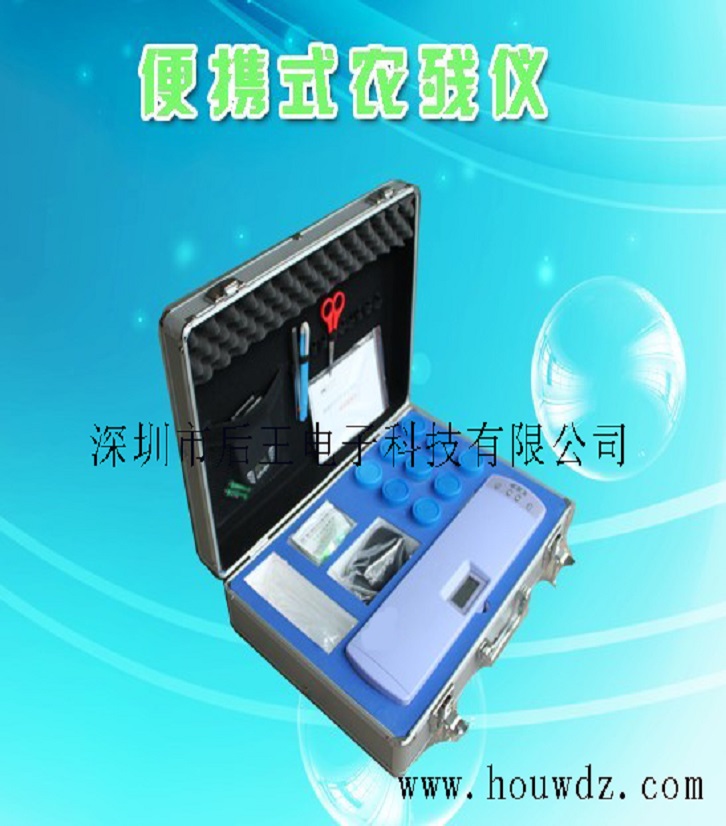

農產品質量安全檢測儀 便攜式農藥殘留檢測儀

便攜式農藥殘留檢測儀 農藥殘留快速檢測卡

農藥殘留快速檢測卡

13560713862

13560713862 微信客服

微信客服

官方公眾號

官方公眾號